理論的手法の探求

[3-1] STM/STS像計算手法の開発

(Phys. Rev. B 46, 6928 (1992))

走査型トンネル顕微鏡・分光(STM/STS)像について、第一原理計算に基づいて実際に電流が流れる表面の電子状態を忠実に再現、摂動理論を用いて探針表面間のトンネル電流を厳密に計算する手法(影島-塚田法)を開発。この手法を応用することで、探針と表面の距離の変化による像の変化を予言、その後実験により実証された。

影島-塚田法は、文部科学省プロジェクト開発の一般公開プログラムPHASE/UVSORに採用され、学術・産業・社会に大きく貢献している。

[3-2] 半導体光物性計算手法の開発

(Phys. Rev. B 56, 14985 (1997))

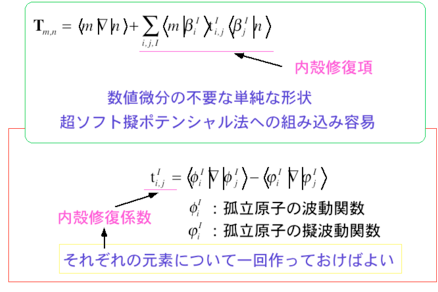

光学物性量計算法(影島-白石法)

発光特性を理論的に明らかにするためには振動子強度を計算する必要があるが、第一原理計算で一般に用いる擬ポテンシャル法では、原理的問題によってその計算が出来なかった。そこで、その解決方法(影島-白石法)を開発。光るSiの平面ポリシランや平面シロキセン、あるいはGaAsやGaNに適用し、その有用性を確認した。

なお、影島-白石法も 、文部科学省プロジェクト開発の一般公開プログラムPHASE/UVSORに採用され、学術・産業・社会に大きく貢献している。

[3-3] 空間的に変調した帯電状況を計算する手法の開発

(Phys. Rev. B 74, 035408 (2006))

多くの電気素子はキャパシタ構造を有し、素子のナノ構造化に伴いナノスケールでのキャパシタ特性の検討が必要となっている。そこで、キャパシタのような空間的に帯電状況が変調された系を計算する手法(内田-影島-猪川法)を新たに開発。SrTiO3を極板としたキャパシタに適用して、その有用性を確認した。