研究

影島研究室では、半導体材料の理論の研究を行っています。材料研究の3分野、構造、物性、形成、のうち、影島研究室では形成に重点を置き、特に半導体材料を電子部品として使うために重要な、結晶性と表面・界面の制御理論を、第一原理計算を主たる手法として研究を進めています。

半導体は流れる電気(キャリア)の量を意図的に調整できる材料です。半導体の中で電気を運ぶキャリア(伝導電子、正孔)の数は金属の自由電子に比べるとほんのわずかしかありません。その違いは、金属の自由電子が海の水とすれば、半導体のキャリアは川の水の程度です。このため金属の自由電子の流れを人工的に制御することは潮の流れを止めるのが難しいように不可能ですが、半導体のキャリアの流れを人工的に制御することは堤防やダムを作れば川の流れを変えられるように可能なのです。

半導体は金属や絶縁体と組み合わせて使いますが、流れる電気の量を微妙に制御するために、結晶や表面の詳細な制御は欠かせません。それが少しおろそかになっただけで、電気の流れ方がガラッと変わってしまうからです。それは、川の水の流れが堤防や堰に少しのひび割れがあるだけで大きく変わってしまうことからも想像できます。

おまけに、現在半導体は、原子が数えられるくらいのスケールで微細に加工されて、金属や絶縁体と組み合わされています。ですので、金属との界面が少し抵抗が高いだけで動かなくなりますし、絶縁体との界面に電気が溜まりやすかったらやはり正しく動きません。このため、原子のレベルで詳細で繊細な制御が求められます。

影島研究室では、このような半導体材料を、物質中の電子の分布や運動に着目して、理論的に研究しています。

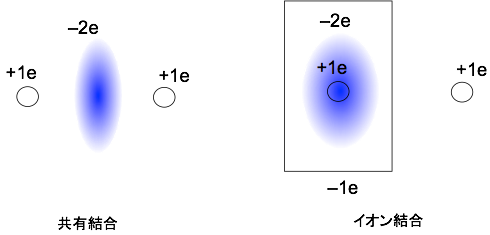

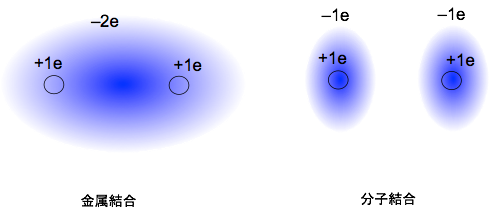

物質は原子同士が集まって化学結合することでできていますが、どのような化学結合となっているのかは価電子の分布と運動の仕方によって決まっています。化学結合が原子同士を結びつけている主な原因は価電子とイオンの間に働く静電気力です。

さらに詳しい説明はこちら。

これまでの修士論文題目、卒業研究題目はこちら。

どのような化学結合となるかによって、物質の様々な物理的性質も決まります。

・共有結合性: 電子=特定の場所に局在

=> 電気的性質:電気流れにくい(半導体、絶縁体)、熱的性質:熱通しにくい、

機械的性質:硬い塑性

・イオン結合性: 電子=特定の場所に局在

=> 電気的性質:電気流れにくい(半導体、絶縁体)、熱的性質:熱通しにくい、

機械的性質:もろい

・金属結合性: 電子=自由に動き回る

=> 電気的性質:電気流れやすい(導体)、熱的性質:熱通しやすい、

機械的性質:粘り強い伸展性(構造材)

・分子結合性: =特定の場所に局在

=> 電気的性質:電気流れにくい(絶縁体、半導体)、熱的性質:熱通しにくい、

機械的性質:もろい

化学結合には、より詳しくは量子力学的な力も深く関わっていますので、研究を進めるには深い物理の知識が必要となります。

半導体中に結晶の乱れや表面・界面があると、電子の分布や運動に急激な変化が生じます。そして、その影響は1カ所に留まらず広範囲に及ぶ事もあります。例えば、半導体中に負に帯電しやすいところがあれば、自由電子はまっすぐに運動する事はできません。また正に帯電しやすいところがあれば、自由電子はそこに捕まって消えてしまうこともあります。

影島研究室では、このような物質中の電子の分布や運動を、第一原理計算などの量子力学に基づいた方法で詳細に調べる事で、半導体材料の研究を行っています。

・ 表面・界面はどのような構造をしているのか?

・ 表面・界面はどのような性質を持っているのか?

・ 表面・界面はどのようにできるのか?

・ 結晶の乱れはどのような構造をしているのか?

・ 結晶の乱れはどのような性質を持っているのか?

・ 結晶はどのようにできるのか?

そして、研究を進める事で物理学の深化を目指すとともに、新しい電子部品を作り出して最先端の物理を社会に役立てることを目指しています。

さらに詳しい説明はこちら。

これまでの修士論文題目、卒業研究題目はこちら。