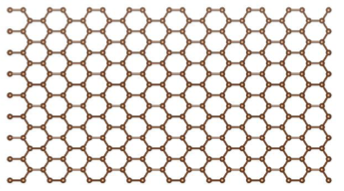

グラフェン

グラフェンは、炭素でできたグラファイト(黒鉛、鉛筆の芯の材料)から、原子層1層を取り出した、二次元物質です。炭素原子(C)が、蜂の巣状に並んだ、シート状の材料です [1-6]。

グラフェンは2004年に初めて取り出され、その電気特性が測定されました。そして、安定な材料であること、非常に高い移動度(室温で15000cm2/Vs)を持つこと[2]、が明らかになりました。

わずか原子一層の厚さ、高い熱的化学的安定性、高い移動度、キャリア運動の相対論性、といったグラフェンの持つ性質は、次世代デバイスへの応用の可能性が期待されています。

しかし過去へ遡れば、そもそもグラフェンは、それが多層に積層した物質であるグラファイトの電子状態を考える上での基本として、理論家によって実に古くから研究対象とされてきました[7,8]。特に、物性を決める上で重要なフェルミ面近傍にあるπバンドの性質は、極めて理想的にC 原子2pz 軌道の電子の移動のみで記述できることから、半導体物性の理論研究を志すものにとってはなによりも最初にその電子状態の導出を勉強する例題であり続けています。さらに、グラファイト層間化合物(Graphite Intercalation Compound, GIC)[9]、C60 等のフラーレン[10]、カーボンナノチューブ(CNT)[11]といったカーボン材料の次々の登場が、理論家にとっては格好の研究材料を提供し続けてくれてきました。

ですので、2004 年のNovoselov らによるグラフェンそのものの取り出し成功と、その明瞭で特異な電気伝導特性の測定成功[1]が、これまでのカーボン材料以上のインパクトを理論家に対して与えたことは門外漢であっても想像に難くないでしょう。そしてグラフェンは、理論家だけでなく実験家、基礎科学の研究者だけでなく応用工学の技術者からも同じように注目を浴びています。そして、電気伝導特性だけでなく、熱伝導性[12]や機械的特性[13]なども注目されています。

-

1)K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, and A. A. Firsov, Science 306, 666 (2004).

-

2)K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, M. I. Katsnelson, I. V. Grigorieva, S. V. Dubonos, and A. A. Firsov, Nature Nanotechnol. 438, 197 (2005).

3) A. K. Geim and K. S. Novoselov, Nature Materials 6, 183 (2007).

4) M. I. Katsnelson, Materials Today 10, 20 (2007).

5) A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres, K. S. Novoselov, and A. K. Geim, Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009)

6) R. F. Service, Science 324, 875 (2009).

7) P. R. Wallace, Phys. Rev. 71, 622 (1947).

8) 塚田捷, 宇田毅, 固体物理 7, 601 (1972).

9) M. S. Dresselhaus and G. Dresselhaus, Advances in Physics 30, 139 (1981).

10) H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl, and R. E. Smalley, Nature 318, 162 (1985).

11) S. Iijima, Nature 354, 56 (1991).

12) A. A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, I. Calizo, D. Teweldebrhan, F. Miao, and C.-N. Lau, Nano Lett. 8, 902 (2008).

13) C. Lee, X. Wei, J. W. Kysar, and J. Hone, Science 321, 385 (2008).